Les prêts font les dépôts

Dessin croqué d’après une photo se trouvant sur la page des mots croisés du journal de mon voisin, lors d’une réunion

Dessin croqué d’après une photo se trouvant sur la page des mots croisés du journal de mon voisin, lors d’une réunion

Même si leur productivité tend généralement vers zéro, les réunions pédagogiques sont parfois matière à réflexion personnelle. On y entend de jolis mots français, comme transparence, sommatif et sous-comité; ou d’obscurs termes grecs, comme synergie, paradigme et ontologie; et de nombreuses références chronologiques, comme de nos jours, au XXIe siècle. Tenez, un des participants nous a même appris aujourd’hui que nous étions en 2009, avant de se mettre à parler d’une nouvelle révolution copernicienne. Si mes souvenirs sont bons, il s’agit de la seconde révolution copernicienne en moins de dix ans, ce qui nous ramène probablement à notre point de départ.

Révolution copernicienne… Une expression pompeuse pour nous rappeler que les problèmes les plus obscurs deviennent lumineux lorsqu’on les pose cul par-dessus tête. Ça me rappelle vaguement quelque chose… Un déclic se fait alors dans ma tête… Je revois un petit Monsieur aux yeux perçants, élégant, complet bleu marine et nœud papillon écarlate, un professeur, un spécialiste de la monnaie… Un grand Monsieur, qui se met à me souffler son éternelle rengaine : « Les prêts font les dépôts, les prêts font les dépôts, ba-doum, ba-doum, ba-doum! ». Pendant que quelques membres de notre petite assemblée se bombardent de poncifs, et que d’autres s’envoient des mots d’esprit remplis de fiel ou d’amitié, je remonte le fil du temps, jusqu’à ma vingtième année.

Cela se passait au deuxième étage de la faculté de droit d’Aix-en-Provence, dans cette longue salle aux immenses baies vitrées, qui trépidaient dans un vacarme épouvantable les jours de mistral. Notre professeur de théorie monétaire ne manquait jamais de souligner que ce vice de construction était le résultat du jacobinisme français : ne faisant pas confiance aux indigènes, réputés nonchalants et peu portés sur les choses sérieuses, les autorités de la République avaient naguère fait venir un architecte de Paris pour construire le bâtiment. Mais s’il y a une chose qu’un Parisien ne peut se targuer de connaître, fût-il ingénieur, demi-mondain ou imprésario, c’est bien lou mistral.

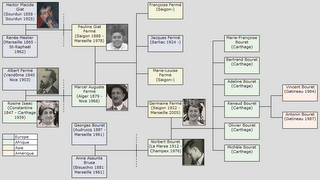

J’étais assis quelque part, vers la trentième rangée, entre deux camarades blonds, grands, costauds et relativement fortunés. L’un avait pour père un légionnaire allemand, l’autre était issu d’une famille bourgeoise et catholique. Le premier possédait une Audi, cadeau d’inauguration de ses études universitaires, l’autre était membre du Cercle sportif, où il nageait trois fois par semaine. Ces copains se montraient assez gentils envers moi, simple piéton maigrichon vêtu d’un chandail tricoté à la machine par ma mère, mais ils me considéraient quand même avec une certaine condescendance.

C’est en cherchant les Indes que Cristoforo (il était d’origine italienne, comme notre professeur) a découvert l’Amérique.

Pendant ce temps, notre distingué professeur, Monsieur Rizzo, tout au loin, presque invisible du haut de son estrade, martelait sa maxime favorite du moment : « les prêts font les dépôts, les prêts font les dépôts ». Pas bête, le prof. Nous allions subir un examen et il savait pertinemment qu’une certaine proportion d’étudiants, apparemment la même chaque année, allait remplir ses doubles feuilles règlementaires de banalités, d’imprécisions et d’un grave contresens. Sa phrase-choc était donc une mise en garde.

Le jour de l’examen, je ne manquai pas de faire preuve d’un certain opportunisme. Puisque le prof semblait si attaché à sa formule, je bâtis ma dissertation sur le principe qui veut que, en effet, « les prêts font les dépôts ». La plupart des êtres sensés vous diront le contraire : les individus déposent leurs petites économies à la banque, qui les assemble en de plus gros paquets afin de les prêter. « Les dépôts font les prêts », c’est l’évidence populaire. Cependant, j’avais deux raisons de me méfier de l’évidence populaire. Premièrement, si on pouvait soûler ses interlocuteurs d’évidences dans les bistrots du cours Mirabeau, que mes modestes moyens m’empêchaient d’ailleurs de fréquenter, de tels clichés ne rapporteraient aucun point dans une dissertation universitaire. Deuxièmement, le bonhomme nous l’a assez répété en confidence devant toute la classe, il a basé sa thèse d’agrégation ou son futur best-seller, presque pondus, sur le principe que « les prêts font les dépôts ».

Car, d’où vient l’argent déposé dans les comptes? Certains diront qu’il vient des autres comptes. Autant expliquer que les briques proviennent des chantiers de démolition et que le lait est tiré de chez le crémier. D’autres prétendront que les montants inscrits dans les dépôts bancaires ont été apportés par les clients sous forme de « vrai » argent, c’est-à-dire de morceaux de papier crasseux appelés billets de banque. Mais alors, comment se fait-il qu’il y ait dix ou vingt fois plus de monnaie inscrite dans les comptes que de billets en circulation?

Il n’y a pas de doute, « les prêts font les dépôts ». Non seulement Monsieur Rizzo sera content de l’entendre, mais c’est la seule porte de sortie. Le banquier accepte d’abord de me prêter les mille francs demandés, puis il inscrit ce montant dans mon compte en l’ajoutant au solde existant. Mon dépôt bancaire a maintenant augmenté de mille francs et je peux enfin me payer l’orgue Farfisa tant convoité… Tout cela demeure évidemment hypothétique, car dans ma famille et chez la plupart des Carthaginois, l’idée d’emprunter pour consommer paraissait tout à fait saugrenue.

Deux semaines s’étaient écoulées depuis l’examen, et le professeur Rizzo devait nous remettre les copies. La nuit précédant la remise, je fis un rêve prémonitoire.

Il y a des moments, dans la vie, où un résultat engage tout notre avenir. Ça commence par la première partie de ballon-chasseur, où l’on se retrouve le dernier joueur choisi par les chefs d’équipe; puis le premier bal du samedi soir, où l’on se fait refuser une danse par toutes les filles potables présentes; et enfin le premier examen clé de nos études universitaires, qui conditionnera notre entière existence professionnelle.

Je rêvai donc à cet examen, à Monsieur Rizzo, à la création de monnaie, et même à ma note. Dans cet agréable songe, ma dissertation m’avait valu un généreux seize sur vingt. Transmission de pensée, au moment où le bouillant professeur — sûrement un couche-tard — inscrivait mon nom dans sa liste? Confidence d’un défunt ancêtre, recyclé en ange gardien? Seize sur vingt, ce serait tout un exploit dans cette faculté! Mais comme j’étais peu crédule à l’époque, et de nature plutôt pessimiste, je fis peu de cas de ce rêve charmant.

C’était un matin sans mistral, dans le long amphithéâtre, et deux cents étudiants attendaient le verdict. Monsieur Rizzo se tenait debout, derrière sa chaire. L’épaisse pile d’examens montait jusqu’à sa poitrine. Même si nous distinguions à peine les traits de son visage, du fond de la salle, Monsieur Rizzo parvenait à nous transpercer tous de son regard.

Nous l’aimions bien, le professeur Rizzo. Il se faisait parfois applaudir lorsqu’il avait l’idée saugrenue de sortir une expression en anglais tirée de Keynes ou de Patinkin. Il évitait alors de recommencer avant plusieurs semaines. Et quand il avait le malheur, à l’approche du déjeuner, de déclamer une tirade bien appuyée qui se terminait en apothéose, d’autres applaudissements, encore plus nourris, venaient mettre fin prématurément à son cours.

Mais en ce jour historique de remise des examens, la salle figée reçut les critiques, les semonces et les sarcasmes du professeur dans un silence religieux. Apparemment, les résultats de l’examen étaient encore plus désastreux que ceux des années précédentes. Après nous avoir clairement fait comprendre que nous étions des ignorants, des simples d’esprit et des paresseux intellectuels, et après nous avoir recommandé de nous inscrire le plus tôt possible au concours des postes ou des cheminots, Monsieur Rizzo déclara solennellement qu’il ne donnerait pas son cours avant d’avoir appelé les étudiants un par un à l’estrade, afin de leur remettre leur copie. Cet homme génial avait pris la peine, dans sa rage, de classer les copies selon la note obtenue. Dans un cas pareil, quelle méthode préférez-vous? Que l’on commence par le premier ou par le dernier de la classe? Pour ma part, j’adore la méthode ascendante. Elle distille un espoir, qui va croissant. J’irai jusqu’à dire que je préfèrerais voir ma note monter, monter, monter, avant de décrocher quinze sur vingt plutôt que d’obtenir directement et froidement un seize sur vingt. N’est-ce pas là un des traits fondamentaux de la nature humaine? Un jour, notre lointain ancêtre s’est mis à marcher sur deux pattes, mais ce n’était pas grand-chose. Puis il a découvert le démon du jeu et le délice de l’espoir, et c’est là que, de singe, il est devenu homme.

« Cinq sur vingt, six sur vingt. » Ça n’avançait pas vite. Vous pensez bien, deux-cents étudiants qui doivent passer un par un sous les fourches caudines, avant de retourner jusqu’à leur pupitre, et tout ça à pied! « Sept sur vingt, huit sur vingt. » Le fils du légionnaire et le membre du club sportif étaient assis sur ma droite. Nous n’osions pas nous regarder, de peur de froisser le destin ou de troubler l’ordre des notes. Non, ça n’avançait pas vite du tout, mais tout le monde demeurait captivé par le spectacle.

Quand le décompte atteint les huit-sur-vingt, et qu’on y a survécu, on commence à se rassurer. On se dit qu’on a de bonnes chances de tenir le coup jusqu’à dix ou onze, et pourquoi pas douze.

Mais la mort fauche l’homme au moment où il ne l’attend plus. Monsieur Rizzo vient d’assigner à comparaître le fils du légionnaire, mon collègue gavé de lait et de protéines, qui se dresse de toute la hauteur de son mètre quatre-vingt-dix, raide, soumis, blême, le teint cireux — et soudain, le plancher de cette immense salle se met à sentir la cire. Le professeur Rizzo a d’ailleurs changé de tactique. Pour accélérer le processus, il appelle les étudiants par charrettes entières. Tous les huit-sur-vingt sont convoqués sans interruption. Une longue procession se met en branle, alimentée par-ci par-là de nouveaux affluents, au fil des rangées de pupitres. Le couperet est aussi tombé sur mon camarade membre du club sportif, qui se joint au cortège. On voit leurs deux têtes blondes dépasser de la file des pénitents. Ah, Monsieur Rizzo, digne fils du Dante! Comment trouver le chemin du paradis si le purgatoire n’existait pas?

La liste des huit-sur-vingt est maintenant épuisée. Le professeur attend que les malheureux gagnants aient tous regagné leur place, la copie entre les pattes. Quand les bruits de pas et les trainements de savates se sont éteints, Monsieur Rizzo repart de plus belle. Des neuf-sur-vingt et des dix-sur-vingt, il y en a des ribambelles. Il faut carrément y aller par paquets.

Jusque-là, mes blonds amis, piteux et confus, n’ont pas osé se tourner vers moi. « Onze sur vingt », « douze sur vingt », ils acceptent la défaite sportivement. Mais quand le père Rizzo passe à « treize sur vingt », un soupçon de jalousie se glisse déjà dans leur cœur. Et à « quatorze sur vingt », ça devient de l’incrédulité. Pas de doute, se disent-ils, le prof a égaré la copie de notre collègue.

Cependant, sur l’estrade, les choses se précipitent, car Monsieur Rizzo vogue allègrement sur la pente descendante de la courbe normale. Les quinze-sur-vingt ne sont plus qu’une poignée. Le tas de copies semble complètement aplati. La salle redouble de silence. Le suspense est à son comble. Qu’est-ce qu’un film d’Alfred Hitchcock en comparaison d’un cours de Bruno Rizzo!

Le bonhomme toise à nouveau l’assemblée, lentement, d’ouest en est, avant de brandir une pincée de doubles feuilles. « Mesdemoiselles, Messieurs, il me reste là six copies d’examen, six étudiants qui se sont mérité la note de seize sur vingt, et à qui je recommande, tout simplement, de redoubler d’efforts. »

Et j’entends appeler mon nom. « Seize sur vingt », comme dans mon rêve prémonitoire. Je m’avance à mon tour, plus timide que triomphant. J’escalade les quatre marches. Monsieur Rizzo me fixe de son regard acéré. Il n’a guère le temps de nous retenir, deux ou trois secondes, tout au plus, pour chacun. Cherche-t-il à graver nos six visages dans sa mémoire? Non, je crois plutôt qu’il veut faire pénétrer en nous le fluide de sa sainte grâce universitaire.

Seize sur vingt, autant que mes deux collègues blonds réunis. Leur respect m’est désormais acquis. Seul l’aumônier des louveteaux voulait bien de moi dans son équipe de ballon-prisonnier, seules les filles moches acceptaient de danser avec moi le samedi soir. Mais, dans cet amphi, ma vie a pris un nouveau cours. J’étais un éternel roturier et le seigneur Rizzo m’a soudain sacré chevalier.

« Les prêts font les dépôts. Réunion, sous-comité, nouveau paradigme… révolution copernicienne. » Je viens de comprendre pourquoi mes blonds camarades d’université avaient si lamentablement échoué à leur examen sur la création de monnaie, il y a de ça plus de trente ans.

Le soleil tourne autour de la terre, les dépôts font les prêts. Tout cela paraît évident et nul n’est besoin d’aller à l’école pour le constater, n’est-ce pas? Mais à quoi sert l’école? À nous faire découvrir qu’il faut parfois regarder les choses à l’envers. Et alors, tout s’explique. Les prêts font les dépôts : c’est clair comme la terre qui tourne autour du soleil.